2024。新年、あけましておめでとうございます。

初日から北陸地方で大きな地震。2日には羽田空港滑走路で航空機の接触事故。波乱の幕開けである。この先も、あまりよい予感のしない24年(くよくよ)。思えば2001年――つまり今世紀の幕開けの年も、ニューヨーク同時多発テロ(911)が起こり、激動のスタートだった。その21世紀も、ほぼ4分の1だ。

個人的な感覚では、それでもまだ昭和99年であり、依然として20世紀。21世紀はぜんぜんはじまっていない。まるでオモチャの紙幣のように実感のない21世紀である。年寄りのくり言であろうか。

自分が若いころ(1970~80年代)は30年前(1940~50年代)のヒットソングなど「時代遅れ」で、耳にしてもまるでピンとこなかった。しかし、1990年代のヒットソングはまだ古びておらず、2023年の新曲とくらべてもそんなに違和感がない。19世紀から20世紀までの200年はめまぐるしくイノベーションが連続し、時代の変化が大きかったからだろうか。数万年単位の人類史から見るとむしろ100年、200年くらいでは時代の大きな変化がないのが当たり前。ここ19~20世紀の変化の大きさが、異常なのかもしれない。時代や社会のリアリズム・同時代感覚などは、世代によって年代によって、ずいぶん相対的なものなのだろう。

時代や社会を身近なもの、リアルなものと実感したのは、学生時代。新聞社でアルバイトした経験が大きかった。

1986年の秋だったと思う。英文科の友人が朝日新聞札幌支社整理部でバイトをしていた。彼は映画研究会に所属しており、そのサークルの先輩の伝手(つて)で、新聞社のバイトをはじめたはずだ。映像系ジャーナリスト志望で、部屋に遊びに行くと、本棚には社会問題やジャーナリズム系の書籍、映画関連の本が並んでおり、「ほへー」と感心したのを覚えている。国文科のわたしは、ただ「ぼけー」とした学生で、将来の仕事などまったく具体的にイメージできていなかったのだ。

「オーモリ、新聞社でバイトやらないか?」

その友人があるとき、誘ってきた。急に誰かが辞めて、欠員が生まれたとかではなかったかな。

貧乏学生なので、本代に困っていた。

「やるやる!」

「時給は550円。早番は17時から24時。遅番は18時から25時。週2~3回、シフトに入る。タクシーチケットをもらえるので、自宅まで車で帰れる」

「仕事の内容は?」

「整理部記者の補助。ま、雑用だね。社員食堂から食事を運んだりするよ。食券の管理はバイトの仕事なんだ。そうそう。その食券をもらって食堂で、ご飯が食べられる。食券は何枚でも使いたい放題だ」

「え。つ、つまり……」

「腹いっぱい、ただ飯が食えるっていうこと。バイト生はこれを『食券濫用(職権濫用と掛けている)』と呼んでいる」

おおらかな時代である。今はどうなのだろう? もっとも、お代わりはせいぜい2回まで。1日に3回以上、食券を利用したことは、わたしはない。ほかのバイト生も、だいたいそうじゃなかったかな。

「整理部って、どういう部署? 報道部ならイメージがわくけど」

「記事の大きさや配列を考え、見出しを作っているよ。整理部記者さんたちはみな、温厚でおとなしく、紳士的な印象だね。一方、報道部の記者さんたちはいつも記事の締め切りに追われカリカリしている。煙草を大量に喫(す)い、職場では、ときに怒号が飛び交う。ドラマや映画の新聞記者のイメージかな」

バイト初日は、その友人が一緒にシフトに入ってくれ、手取り足取り仕事を教えてくれた。とにかく大量の助言、アドバイス、訓話、忠告をもらって圧倒された。面倒見がいいやつなのだ。しかし、あまりに情報量が多すぎた。消化不良のため、内容が脳裏から消えた(とほほ)。せっかくの厚意をうまくいかせず、結局、独り立ちした後、ゼロから仕事を覚えた記憶がある。

新聞社は昼に当日の夕刊を作り、夜に翌日の朝刊を作る。整理部昼のシフトでは、25歳くらいのお姉さん契約社員が夕刊作成の補助をおこなう。夜の大学生バイトは総勢4~5人だ。実際にシフトに入るのは1~2人。記者さんたちの指示や注意を共有するため、「整理部バイト・申し送りノート」があった。

学生バイトも20歳前後なので、ノートに書きこむ内容はドライでそっけない、ビジネスライクな業務内容だけではない。大学の講義や人間関係のぐち、読んだ本や鑑賞した映画の感想(新聞社主催の展覧会のチケット、映画の前売り券など、バイト生にも提供されていた)、ひとから聞いた面白ネタや冗談、失敗談や雑文など。ノートの印象は現代のSNSのタイムラインに近い。

当時、こういう表現形態を面白く思って、小説にできないか試したことがある。もちろんSNSなど存在しない時代なので、念頭にあったのは書簡体形式である。「新しい書簡体形式」として新奇な表現を生み出そうと、がんばったのであった。しかし、挫折。才能なし(とほほ)。

そんなこんなで、そろそろ仕事を覚え、慣れてきた87年5月。ゴールデンウィークに事件が起こった。

5月3日、兵庫県西宮市の朝日新聞阪神支局が目出し帽をかぶった2人組に襲撃された。犯人は散弾銃を所持しており、小尻記者(当時29歳)と犬飼記者(当時42歳)が散弾の被害を受けた。小尻記者は死亡、犬飼記者は重傷を負った。朝日新聞社への言論弾圧事件として有名な「赤報隊事件」である。2003年3月、事件は時効となり、すでに警察の公的な捜査は終わっている。

3日日曜、NHKの大河ドラマ『独眼竜正宗』が始まったころ、凶行が生じた。この日、札幌支社でのわたしのシフトはなかったと記憶する。しかし、4日にはバイトがあり、夕方に社に顔を出した。後輩のバイト生が緊張して「オーモリさん、昨日の事件、知っていますよね」と聞いてきた。大きなニュースになっていたので、テレビの報道で大雑把な内容を把握していた。

後輩のバイト生は、4日の朝日新聞朝刊を渡してくれた。1面トップ記事はもちろん、赤報隊による阪神支局襲撃事件だ。亡くなった小尻記者には2歳半の娘がいた。まだ若い奥さんは未亡人となり、わたしは言論テロの犠牲に思いを馳せ、ショックを受けた。仕事がひと段落した(か、終わった)ところで、記者たちはすき焼きを食べ、テレビを見ながらくつろいでいたのだ。そこを銃撃された。

赤報隊の犯行声明文は、4日の段階では新聞社に届いていない。したがって「赤報隊」という名前をわたしが知るのは、この後だ。この時はまだ「正体不明の無言の、不気味な、暴力的な2人組犯人」という印象しかなかった。

その日の仕事は異様だった。札幌支社内部も異様な緊張状態にあり、記者たちはピリピリし、雰囲気がいつもと一変している。警備も増強され、通常より要員が増えていた。職場の雰囲気が、いつもとまったくちがうのだ。記者さんたちが殺気立つというのは、大事件が起こったとき(昭和天皇崩御のタイミングでも、このバイトをしていた)や統一地方選挙報道のときだ。それでも「いつか来る」と分かっている出来事に対しては、事前に「予定稿」を準備できる。

選挙報道などでは、Aの結果の場合には「原稿A」、Bの結果の場合には「原稿B」、Cの結果の場合には……といくつかのパターンに分けて、予定の原稿を準備していた。固有名、時間や投票数などの具体的な数字はブランクにし、記事の大まかな内容だけ、あらかじめ書き上げてしまうのだ。「新」聞なので、記事の速報性を非常に重視していた。もちろん、当時すでにスピードではテレビに負けている。しかし、まだインターネットのなかった時代なのだ。新聞は現在以上に、速報性にこだわっていた印象である。

さてしかし、赤報隊襲撃事件はまったく予期していないものだった。のちに、5月3日の事件は2回目の襲撃だと分かるのだが(1回目は1987年1月24日。朝日新聞東京本社のガラス窓上部の壁に散弾銃が撃ち込まれた)、朝日新聞社と警視庁がこの事実を確認できたのは、同年10月1日の実況見分のときだという。衝撃、興奮、怒り、困惑などが職場に渦巻いていた。なにより「自分たちがニュースになった」という感覚を、わたしはおぼえている。ニュースを報道する側なのに、今や「自分たちがニュース」なのだ。

以上の内容はわたしの貧弱な記憶力に依存しているわけではない。樋田毅(ひだ・つよし)『記者襲撃―赤報隊事件30年目の真実』(岩波書店/2018年2月)に依っている。

というわけで、5月4日の段階では事件の輪郭などまったく不明。暗闇で黒い紙に書かれた黒い文字を読むようなかんじである。そういう時代や社会のダークゾーンに突然、巻き込まれた。いや、気づいたら、そういう「舞台」に立っていたのだ。台本らしきものを一応、押しつけられたが、読んだ台詞にはまったく実感が乏しく、内容が頭に入ってこない。それでも、自分は舞台の上で何らかの「役」を演じなければならない。筋書も演出も不明なままで。

ともかく、夢中で仕事をこなした。おぼえているのは、こんな情景である。

札幌支社のビル。時間は深夜0時ごろ。

整理部記者さんがリクエストした夜食のトレイ(「カレーうどん」とか「かつ丼」とか)を、わたしは運んでいる。警備員さんがどこかにいるはずだが、巡回中なのだろうか。食堂から整理部デスクまで無人の階段や廊下を歩くことになる。曲がり角をまがったら、目出し帽をかぶり散弾銃を構えた黒づくめの男が立っているのではないか。シンと静まり返った建物の長い廊下や階段を歩きながら、そんな想像におびえた。「テロ」とは、そういう効果を生むものだ。

樋田毅の『記者襲撃』は執念の労作である。樋田は、元朝日新聞記者。発生時から特命取材班のメンバーとなり、時効成立後も独自の取材をつづけていた。そして2017年に退社し、この本を18年に刊行。それまでの取材や考察の集大成だろう。

内容は大きく3つに分かれる。

まず、赤報隊の襲撃事件の経過を時系列で再現したもの。事件の全容が解明されていないので、樋田は空想をまじえ、「再現ドラマ」風に話を展開している。

次に捜査線上にあらわれた日本の新右翼周辺の取材である。日本の右翼には新右翼、伝統右翼、任侠右翼(右翼標榜暴力団)、論壇右翼(学者右翼)、草の根右翼(ネット右翼)、宗教右翼などがあるそうだ。そのなかで関与をもっとも疑われたのは新右翼だったらしい。

新右翼とは三島由紀夫自決事件(1970年)以降、三島の檄に感応し、暴力的手段を辞さずに活動する集団であるという。従来の右翼が「親米」なのに対し、「反米」であることにも特色がある。

最後が「ある新興宗教団体の影」だ。『記者襲撃』ではα教会やα連合と匿名化されている。

p135「α教会については、いわゆる霊感商法の問題があった。先祖の怨念・祟りを浄化するために効果があると称して、壺や念珠、多宝塔などを法外な値段で売る。当時、α教会の信者らが全国各地でこうした商法を展開しており、朝日新聞と朝日新聞社が発行していた週刊誌『朝日ジャーナル』(現在は休刊中)が、被害者救済に取り組む弁護士グループなどと連携し、「詐欺的商法」として糾弾キャンペーンを続けていた。」

特命取材班は早くからこの教団をマークし、取材を進めていた。しかし、朝日新聞内部でも上層部では……。ま、くわしくは『記者襲撃』をお読みください。紙の本はあっという間に書店からなくなる。まだ手遅れになるまえに(十分、手遅れの気もする)、自分の目で内容を確認してほしい。事件が、いち新聞社をターゲットとした単なる言論弾圧テロではないことが、しだいに明らかになるだろう。

1987年から2024年にまでつづく、昭和の……20世紀の後始末はまだまだ終わらない。

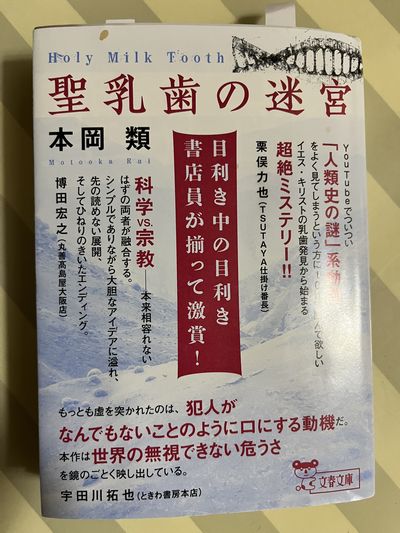

さてもう1冊。本岡類『聖乳歯の迷宮』(文春文庫/2023)を紹介したい。

イスラエル北部の町、ナザレからイエス・キリストの乳歯とみられる子どもの歯が発掘された。さらに驚くべきことに、この歯のDNAは現生人類(ホモサピエンス)と異なるという。これらのニュースは世界中にセンセーショナルに喧伝され、グローバルな宗教ブームが沸き起こった。「神の子」イエスは、人類とはちがう「神の遺伝子」をもっていたようなのだ!

しかし、科学雑誌「ガリレオ」の編集者、小田切秀樹は違和感を抱く。彼の念頭にあったのは、数年前に社会を驚愕させた考古学学会の大失態――「魔法の手スキャンダル」という旧石器捏造事件である。民間のある考古学研究者が、日本には存在しないとされていた時代の石器を、つぎつぎに発掘した。彼は「魔法の手」と呼ばれ、そのはなばなしい業績は世間で喧伝され、教科書にも掲載された。

しかし、この人物の発掘業績はすべてフェイクだった。地面のなかにあらかじめ石器を埋めておき、それは「再発掘」していたのだ。ご記憶の方もいるだろうが、これは2000年に毎日新聞があばいたスクープ記事、旧石器捏造――「神の手」事件をもとにしている。

「イエスの乳歯も何者かの手で、事前に埋められたものを再発掘したフェイクなのではないか?」

疑問を抱いた小田切は、大学時代の旧友でナザレでの発掘調査研究員でもある夏原圭介に連絡を取る。夏原は発掘当事者でありながら、「正直なところ、あの乳歯は、誰かが、あの場所に埋めておいたんじゃないかと疑ったことがある。いや、今でも疑っている」と応じる。疑惑通り、誰かが埋め戻したなら、発掘箇所の「土がやわらかい」はずだ。ところが、「地面は硬かった」と夏原はいう。もしフェイクだとしたら、犯人はいったいどんな手を使ったのか……。まさかタイムマシーン……?

小田切、夏原は大学時代、「昔ものがたり探究会」というサークルのメンバーだった。「考古学を中心に据えながらも、各地の風土記、伝説、古文書解読まで含めて、昔の人の暮らしぶりを多方面から学ぼう」という趣旨のサークルである。「イエスの乳歯発掘」と時期を前後し、もうひとりのサークルメンバーである沼修司の訃報が飛びこんできた。八丈島近海の青ヶ島という離れ小島で崖から転落死したらしい。保元の乱に敗れた鎮西八郎源為朝(ちんぜいはちろうみなもとのためとも)が流人として配流されたのが、伊豆大島だ。近海の島には為朝伝説が残っている。中学の社会科教師だった沼はその「為朝、鬼退治伝説」のため青ヶ島で調査をしていたようだ。「兄がいったい何を調べていたのか、教えてほしい」と沼の妹から依頼され、小田切は為朝伝説に深入りしていく。すると、青ヶ島には「徐副伝説」もあることがわかった。

秦の始皇帝が不老不死の薬を探すため、家臣の徐福を東海に派遣した。薬は発見できず、同乗していた船の女児500人を八丈島に、男児500人を青ヶ島に残していったという内容である。

実際に青ヶ島に行く現地調査の必要性を小田切はかんじ出す。

いっぽう、世界は宗教ブームに沸き返っていた。既存の宗派は信者を取り戻し、新しい、怪しげなカルト教団もはびこり出す。ニューヨークでは、キリスト教原理主義者たちが同性愛者のデモを襲撃する。首都圏の大学では、宗教カルトの勧誘や活動が活発に再開されていた。

p105~106

「1980年代頃に盛んになり、多くの学生たちを巻き込んで、高額商品を買い取らせたり、出家騒ぎを引き起こした宗教カルトも、オウム真理教事件がテロ事件を起こしてからは下火となった。以来、普通のサークルを装っての勧誘などは行っていたが、表面的にはキャンパスから姿を消したかのように見えていた。

それが「イエスの乳歯発見」を機にして、ふたたびキャンパスでの信者勧誘を行うようになったという。活動を活発化させたのはキリスト教系のカルトが多かったが、そればかりではなかった。いくつもの宗教を統合し、主導者自らが救い主だと標榜する団体。陰謀論を展開し、既存のシステムを否定する団体。さまざまなカルトが地中から這い出してきたかのように大学キャンパスでの活動を始めた。」

「イエスの乳歯発見」は、神の存在を科学的に証明したかのように受け取られているのだ。おまけに、ナザレの発掘現場には新しい教会が建設される予定で、工事が急ピッチではじまった。「犯罪現場(?)」が永久に手の届かない場所になるのだ。

焦慮する小田切。カルト宗教の暗躍を承認できない個人的な事情も生まれていた。しかし、「イエスの乳歯」についての謎と、青ヶ島の為朝鬼退治伝説が意外なことに接点をもちはじめる。背景にあるのは、ある人物の野心であり、陰謀だ。陰謀論は「操り」と親和性が高いが、この物語の動機もまた……。おっと、この先は秘密ひみつ。

作者の本岡類は、1980~90年代にミステリを量産していた印象の作家だ。1981年、「歪んだ駒跡」で第20回オール読物推理小説新人賞を受賞してデビュー。今作は久しぶりの謎解きミステリであり、版元は「日本版『ダ・ヴィンチ・コード』」として売り出している。

アクチュアリティの高いテーマと謎解きやサスペンス、気の利いた最後のどんでん返しなど、面白い本を探している読者には新年の1冊としてすすめたい。

科学と宗教。この宿題も、なかなか片づかない。(了)

大森葉音(おおもり・はのん)

北海道生まれ

本格ミステリ作家クラブ会員

作家。2000年に「大森滋樹」名義で「物語のジェットマシーン―探偵小説における速度と遊びの研究」で第7回創元推理評論賞佳作入選。

探偵小説研究会に所属し、ミステリの評論活動をはじめる。『ニアミステリのすすめ―新世紀の多角的読書ナビゲーション』(原書房)、『本格ミステリ・クロニクル300』(原書房)、『本格ミステリ・ディケイド300』(原書房)、『日本探偵小説を読む』(北海道大学出版会)、『日本探偵小説を知る』(北海道大学出版会)に共著者として参加。現在、北海道新聞日曜書評欄「鳥の目虫の目」を3~4か月に1度、持ち回りで執筆している。

2013年に「大森葉音」名義でファンタジー小説『果てしなく流れる砂の歌』(文藝春秋)を上梓し、小説家としてデビューする。2015年には本格ミステリ『プランタンの優雅な退屈』(原書房)を刊行している。地元札幌の豊平川サイクリングコースを自転車で走り回るのを楽しみとする。

Twitter:https://twitter.com/OmoriHanon