前回のエッセイ(第14回「ライフ・イン・ザ・ノーザンランド」)で湯たんぽの効能をいろいろ書いた。ちょっと書き洩らしたメリットがあるので、今回はそこから。

・帰宅時のホカホカ部屋着。

外出するとき、部屋着で湯たんぽをくるんでおくのだ。そして、その上に毛布をかぶせる。氷点下の「雪と氷の世界」を移動していると、どうしても凍え、こわばり、弱まる。手先やつま先は血が通わず、感覚がない。眼球表面の涙は結氷し、まばたきするたびに、まぶたの裏側がねばつく。目の表面に「小さな流氷」が生じるのだ。冬の道民の瞳はみな、小さなオホーツク海である。頬に雪が降りかかっても、感覚が麻痺し、なにもかんじない。身もこころもダメージを受け、なにか人間ではない、冷血で低温心性の「別の生きもの」になってしまう。ささくれ立ち、殺伐とし、うるおいのない「冬の樹木」だ。緑の葉、あざやかな花とはゆかりのない、無感覚、無感動、無関心のでくのぼう。

しかし帰宅し、湯たんぽであたためられた部屋着を着たとたん、「人間」に戻るのだ。冷え固まった二本の「幹」だった脚は、ぬくぬくと血行を取り戻す。ぽかぽかした厚手のトレーナーを着ると、肺は深呼吸をはじめる。心臓が活発に鼓動しはじめる。冷血の樹木が、あたたかい血のかよった生命(いのち)として目をさます。「生きてる! 生きるって、すばらしい!」 ああ……。天国はここにあった……(深いため息)。

福音書を読むと、キリストはさまざまな奇跡をおこなう。盲目のひとは目が見えるようになる。足が不自由なひとは歩けるようになる。おおげさにいうと、そんな奇跡が日々、湯たんぽのおかげで実現するのである(「湯たんぽのおかげで、ガンが治る!」とか言い出したら、誰かわたしを止めてください)。

・春を待ち望む、昔のひとたちの感覚を想像できる。

これだけ暖房器具が充実し、部屋の断熱性が高まっても、人間は春が待ち遠しいのである。これが古代、中世だったら、どれだけ熱望したことか!

現代のように太陽暦ではなく、月の運行をメインにした太陰太陽暦を採用していた時代。中学校で睦月(むつき)、如月(きさらぎ)、弥生(やよい)……と旧月名を暗記したことがおありだろう。この時代の春、夏、秋、冬の季節はカレンダーに合わせて、機械的に区分された。

春~睦月・如月・弥生=1月・2月・3月

夏~卯月(うづき)・皐月(さつき)・水無月(みなづき)=4月・5月・6月

秋~文月(ふみづき)・葉月(はづき)・長月(ながつき)=7月・8月・9月

冬~神無月(かんなづき)・霜月(しもつき)・師走(しわす)=10月・11月・12月

実際の季節の移り変わりと、機械的なカレンダーのこの食いちがい、ズレは奈良、平安の貴族たちにも自覚されていた。現在、わたしたちが年賀状に「新春」「迎春」など「春」と記すのは、「1月=春」という習慣の名残りだという。

(気温は氷点下だし、目の前に雪がどっさり積もり、さっきも雪かきしたばかり。日中はくもって、雪が降って暗いし、夜は長くて暗いし。「絶賛冬まっさかり、大売出し中! 氷結大バーゲン! 消費者還元冷凍セール!」なのに、年賀状ではなぜ「初春」なのか?)

子どものころ、そうやって首をかしげていた。親に質問すると、答えはこうだ。

「昔は月の運行でカレンダーを作っていたからね。季節が1ヶ月、ずれているんだよ」

「昔は京都に行政、文化の中心があったからね。北海道とは季節感がちがうんだよ」

だいたいこう説明された。うなずきかねるところもあるが、まちがってはいないのだろう。ところが――。

ストーブなし生活を送っていると、「うー。春ー。春はまだかー」とつのる思いが切実だ。目の前に雪の壁があろうが、夜が15時間あろうが、どうでもいい。冬至(1年で夜がいちばん長い日)が終わったら、「はい。春、スタートしましたー!」といいたくなるのである。ましてや、暖房器具が現代ほど発達していない古代のひとたちの「望春」の思いは、どれほど深かったろうか。実際、上述のカレンダーは、昼と夜の長さの伸縮で考えると違和感がなくなるように思う。

春~冬至(「とうじ」12月20日あたり)以降=1月・2月・3月

夏~春分(「しゅんぶん」3月20日あたり)以降=4月・5月・6月

秋~夏至(「げし」6月20日あたり)以降=7月・8月・9月

冬~秋分(「しゅうぶん」9月20日あたり)以降=10月・11月・12月

古代のひとも、どれだけ春が待ち遠しく、熱望、切望の対象だったか……。はるかな時空の彼方に思いをはせるのである。

とはいえ、なかにはこんなひともいる。

うらうらに照れる春日(はるび)に雲雀(ひばり)上がり

情(こころ)悲しも独りし思へば

ご存じ、大伴家持(おおとものやかもち)の「春に憂(うれ)うる歌」だ。『日本文学史序説』(上/ちくま学芸文庫/初出単行本は1975年)で加藤周一は次のようにコメントする。

「秋の落日に悲しさをいうのは月並である。春のうららかさと雲雀の声に悲しさをいうのは、感情生活の極度の洗練である。おそらく奈良朝の貴族の到り得た感情生活の洗練の、これ以上のものはありえなかった。」

この和歌は人気が高い。「春の憂い」という斬新で、「詩人の魂」「詩的センス抜群」「これぞまさに洗練」という感性をうかがわせるからだろう。

しかし、北国、雪国の人間からすれば「は? なにいってんの、このひと? 気はたしか?」という印象をぬぐえない。しょせんは「赤道直下、南国の楽園(函館より南の地域のこと)」のひとびとの世迷言(よまいごと)だ。「春に憂鬱なわけないじゃん!」「冬が過ごしやすいから、そんなのんきなこというんでしょう?」「気楽なもんだね、ぽんぽこりん(花井薫@『バタアシ金魚』)」である。わたしは加藤周一のファンだ。この本は古典的名著である。だが、この点に関しては反対したい。「なにが、日本文学史序説だ! 序説というからには、本論はどうした? こっちじゃ『じょせつ』は「雪かき(除雪)」のことだぞ! 日本文学史の『日本』の中に、北海道はどうせ入っていないんだろう?」

もっとも、家持のこの歌、ドナルド・キーンの『日本文学史 古代・中世篇』(一/中公文庫/初出単行本は1994年)によると、越中在任中(家持は越中守だった)に詠んだものらしい。越中(現在だと富山県)は北陸地方。大和奈良を行政の中心とする当時の感覚では「北国」である。ま、北海道からしてみるとしょせんは赤道直下……(以下略)。

いわゆる「春秋優越論」は古代から貴族たちが議論していた文芸上の問題である。「春と秋と、どちらがすぐれているか? おもむき深いか?」というこの議論、「ひまか? あんたらはひまなのか?」というツッコミを入れたくなる。わたしとしては断言するのみ。「春! 春に決まっている! 秋には暗澹(あんたん)たる絶望しかないからだ。あー、また冬がくるのか……と。秋は詩的、美的というにはあまりに過酷な現実だ。一方、春は……(本1冊書けるので省略する)」と結論は明白だ。

「けれど、春に憂鬱でもいいじゃん。『憂鬱な春』――これこそ、詩のセンスでしょ。深切な詩的イメージだと思うよ。あなたは、詩という概念のポイントがわかっていないんだよ」

そんな反論があるかもしれない。だが、そういうひとは「冬」がわかっていないのだ。「春に悲しい」というのならば、永遠に終わらない冬の世界に閉じこめられるがいい。「雪と氷に覆われた世界」を無限に反復する、未来永劫、春のこない時間の牢獄で過ごすがいい。ふははははは。

というわけで、今回は「時間ループ」ものである。

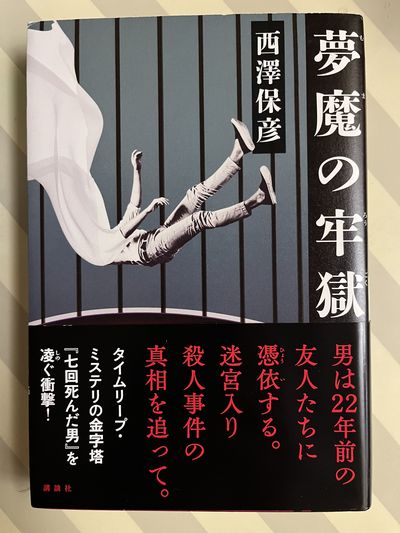

マンガ、アニメ、ゲーム、小説などでおなじみのこのジャンル、ゼロ年代から2015年くらいまで、よく話題になっていたが、最近、日本では落ち着いてきた印象だ。セカイ系、ゲーム的リアリズムという評論用語で説明されていたように思う。海外作品では近年、スチュアート・タートンの『イヴリン嬢は七回殺される』(2019年/文藝春秋/原著刊行は2018年)が話題になった。かつて、わが国の本格ミステリ作家、西澤保彦が「時間ループ」「人格転位」と、別々にネタにした内容をタートンは1作にまとめ、より複雑な物語をつむいだのだ。刊行され、話題になった直後、西澤はアンサーソングのように『夢魔の牢獄』(2020年/講談社)を出版した。

西澤作品で時間ループというと、なんといっても『七回死んだ男』(1995年/講談社ノベルス)だが、あとで採り上げる……つもりだったが、今回、あまりに文章が長くなってしまった。次回、冒頭で考察したい。

時間ループものを、まず定義したい。「ループは3回以上」である。ループ2回では、時間旅行、タイムリープと区別がつかないからだ。なにか話題になると「あれもこれも同じ作風だ」となんでもかんでも取りまとめようとする風潮があるように思う。「黒幕が他人に暗示を与えたり、方法を提供したりし、事件の実行犯として使嗾(しそう)する」操りも、かつて節操なく取りまとめられた印象がある。「イアーゴーは操りだが、イワン・カラマーゾフは操りではない」というのが、わたしの立場だ(あんまり説明するとネタバレになる。関心のある向きは調べてください)。

よって「ループは3回以上」。回数が多ければ多いほど「時間ループ度が高い」とみなす。

わたしがはじめて読んだ時間ループものは、マンガだった。1980年、某SF専門誌の増刊号に掲載された萩尾望都の短編である。「こりゃすごい!」と圧倒された記憶がある。その後、1984年にマンガ原作の某有名アニメの映画劇場版が公開された。ちょうど受験時期で鑑賞したのはずいぶん、たってから。このころ、まだ「時間ループ」はジャンルとして意識されていなかった。ま、そもそもアニメの方、厳密には「時間」ループではない。

時間ループものには、「この作品は時間ループだよ」と告知するとネタバレになってしまうものがある。このあとも、タイトルを明示せずに「奥歯にもののはさまった」書き方をするかもしれないが、ご了承されたい。

さて、1993年に『恋はデジャ・ブ』(1993年/ハロルド・ライミス監督)という映画が公開された。主演女優のアンディ・マクダウェルのファンだったし、情報番組で興味をそそられていたので、劇場で鑑賞しようと思っていた。しかし、2週間程度で上映が打ち切られたと思う。その後、ビデオをレンタルし、鑑賞した。前後してケン・グリムウッドの『リプレイ』(1990年/新潮文庫/原著刊行は1986年)を読んだはずだ。

それから、今世紀になってゲーム原作のあれとか、ライトノベル原作のそれとか……いろいろ世に出て、話題になった。ケラリーノ・サンドロビッチ脚本・監督のドラマ『怪奇恋愛作戦』(2015年/テレビ東京)の「ある回」もループものだった記憶がある。

ところで、日本の話題作ではループの季節に夏が多いように思う。萩尾望都のマンガの舞台はヨーロッパかアメリカだったと思うが、「夏の1日」だった。84年公開のアニメ映画も「夏の1日」のループである。ゲーム原作のあれ、ライトノベル原作のそれも……。

これはおそらく「暑い日がつづいて、もううんざり」「そろそろ涼しい秋風が吹いてほしい」「今日もまた35度こえたよ!」といった「南国」のひとびとの季節感/季節観を反映しているのだろう。つまり「時間の牢獄」として、ピンとくる季節が夏なのだ。

舞台が北海道だったら、夏が「時間の牢獄」になることはない。「夏の1日」が永遠にループするなら、道民は大よろこびだろう。夏らしい日は、正味1~2週間。最近は35度に達することはあるが、だいたい暑くても30度程度。湿度は低く、すごしやすい。なによりも「もう冬がこないんだ!」「さよなら、ホワイトアウト」「雪かきも雪おろしも必要ない」「いつまでも自転車に乗れる!」ということだ。大歓迎まちがいなし。はまりたい。夏のループに、はまりたい。

ただ、釧路市民にはつらいかもしれない。7月でも最高気温が17度ほど。真夏の居酒屋のメニューに「おでん」がある。20度をこえると、釧路市民は「バターのように溶ける」といわれている。釧路出身の桜木紫乃の『氷の轍(わだち)』(2016年/小学館)では、釧路の女性刑事が捜査のため、札幌に出張する。気温28度。暑くてしようがない。札幌の刑事に「弱みを見せまい」と必死にがまんしているシーンがあった。「南国」のみなさん、避暑には最適なので、夏にはぜひ釧路へ。

北海道では、「時間の牢獄」が冬だ。したがって、さきほど紹介した映画『恋はデジャ・ブ』ほどピンとくる時間ループ作品はない。

『恋は』の原題は『グラウンドホッグ・デイ(Groudhog Day)』である。「グラウンドホッグ」とはウッドチャックのこと。この動物は巣穴から顔を出し、冬眠をつづけるかどうか判断し、二度寝、三度寝することがあるという。そこで2月2日に次のような「春占い」の行事がおこなわれる。グラウンドホッグが「自分自身の影を見る(つまり晴れている)」と寒い日がまだつづく=まだまだ冬と判断し、冬眠に戻る(放射冷却現象だろうか)。一方「影を見ない(くもり)」と気温が上がる=春だ、と判断し冬眠を切り上げる。こういう季節行事がアメリカ、カナダの各地でおこなわれているらしい。つまりタイトルは「春占いの一日」ということだ。

映画ではビル・マーレイが演じる「お天気おじさん」、フィル・コナーズが地方の町の「グラウンドホッグ・デイ」を取材する。グラウンドホッグのご託宣では「まだまだ冬」であった。

フィルは人気の気象予報士だが、性格は最低。品性は下劣。田舎の町やひとびとを見下し、仕事もテキトーだ。同行したスタッフもあきれ、もてあましている。取材の仕事を終え、さっさと車で帰ろうとする。しかし、猛吹雪に阻まれ、ホテルで1泊することに。

翌日、起床すると同じ2月2日なのだ。こうして、フィルは「春占いの一日」=「春直前の永遠の冬」に閉じこめられることになる……。

「冬」とはフィルの性格や人格の比喩でもある。彼は自己中心的で貪欲だ。毎日、何を食べても翌日にはリセットされるので、体重を気にせず、好きなものを食べまくる。また、町の「かわいこちゃん」にも声をかけまくる。どうやったら「その気」にさせられるか、何度も試行錯誤し(フィル以外の人々はリセットされると、記憶もリセットされる)、ノウハウを習得できるのだ。時間はたっぷりある。人間のこうした欲望は「無限」であり、時間ループの「無限」ときわめて相性がよい。

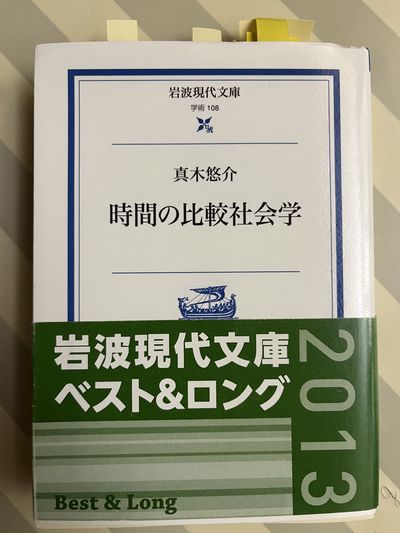

この点に関し、社会学者の真木悠介は『時間の比較社会学』(2003年/岩波現代文庫/初出単行本は1981年)で示唆に富む分析をおこなっている。

古代ギリシアで生まれた、無限に円環する時間感覚を、真木は貨幣経済の導入、浸透の影響だと指摘する。ギリシア思想ではプラトンからアリストテレスに至るまで、循環する時間の観念が支配的だったという。そもそも、単に円環する時間感覚は、農耕の産物だ。種をまき、肥料を施し、水を引き、苗を育て、雑草を刈り取り……収穫する。1年の季節のサイクルに合わせ、農夫は毎年、この円環を反復する。その農事暦(カレンダー=円環)が、貨幣経済によって無限化される。

やがて地中海世界の貿易、取引において「数」についての正確で、量的な発想が生まれてくる。血縁的な部族ではなく、その枠組をこえた都市国家間の商人の間で、商取引が活発化する。すると統一的なカレンダーと、統一的な貨幣システムの導入が合理的とみなされる。「3月1日までに支払を済ませる」の「3月1日」が地域によってばらばらなら、大混乱だからだ。時間は個人主観、共同主観的な「質」を弱め、共同客観的な「量」に単純化された。

取引の様態も、使用価値に重きをおいた物々交換では「質」が問題であった。リンゴ2個とキャベツ1玉を交換する場合、「2」や「1」という抽象概念より、食品としての「リンゴ」や「キャベツ」の品「質」が当然、問題となる。ところが、交換価値に重きをおいた貨幣経済システムでは、少なくとも理念上は、同一貨幣の「質」は等価だ。そこでは「2」や「1」という貨幣の「量」が問題になる。共同客観的な貨幣の「量」が、地中海世界で重要になった。

なにか悪魔的で邪悪なものとして、貨幣=黄金が支配力を持ちはじめる。「手に触れるものすべてを黄金に変えてしまう」ミダス王が、素手でリンゴやキャベツに触れられず、飢え死にしそうになる(「フォークや箸を使えばいいのに」と子どものころに思った)伝説が生まれるわけだ。

p301「一般化された等価形態としての貨幣の出現の決定的な帰結のひとつは、それが人間の関心と欲望を無限化するということだ。」(傍点ママ)

「量」は無限である。抽象的な交換価値に重きをおく貨幣経済システムにおいて、人間の欲望は無限化する。統一的なカレンダー(暦)や時間システムはこれと重なり、「社会的必要労働時間」という「時間給」のアイディアを生み出していく。ひとは自らの労働に価格をつけ、時間によって切り売りをはじめたのだ。

「時は金なり」。時間/金を稼ぐことは、一見、ひとを自由にする。時間/金さえあれば、好きなところに行って、好きなように過ごせる。おいしいものを食べ、酒を飲み、歌い、いつまでもお祭り騒ぎをドンチャンつづけられそうだ。ところが、実際にはそうならない。ひとは「身体という牢獄」にとらわれているからだ。欲望は無限だが、身体は有限である。ワインを永遠に、ごちそうを永遠に、飲み食いすることはできない。身体をこわすだろう。また、身体があるかぎり、時間も無限ではない。寿命があるからだ。「時は金なり」で解放された人間の欲望の自由は、しょせん「牢獄の中の自由」なのだ。

ある種の時間ループものは、この事実をはっきり示す。

「3回以上ループ」と定義とした時間ループものの嚆矢(こうし)はディケンズ『クリスマス・キャロル』(1843年)だ、とわたしは考えている。このあと、結末までバラします。

12月24日日没から25日日没にかけて、この世の救いの御子(みこ)、イエス・キリストの誕生を祝う「降誕祭」をクリスマスという。実際に、キリストがいつ生まれたのかは不明である。クリスマスが生まれ、定着する以前は西欧世界各地でこの時期、「冬至の祭」が挙行されていたという。「長い夜が終わり、太陽が再び勢いを盛り返し、昼の長さが伸びはじめる」祝いだ。つまり「冬が終わり、春がはじまる」ことをフライング気味に祝福するのである。「冬至が終わったら、もう春! 春といったら春!」なのだ。昔のひとは、ともかく春が待ち遠しい。

主人公のスクルージは「冬」である。

p9「彼の心の中の冷たさが、年老いたその顔つきを凍らせ、尖った鼻を痺れさせ、頬を皺くちゃにし、歩きかたをぎごちなくさせ、眼を血走らせ、薄い唇を蒼くした。そして耳ざわりな声で、がむしゃらに怒鳴り立てさせた。凍った白い霜が頭の上にも、眉毛にも、また針金のように尖った顎にもかかっていた。彼の行くところはどこにでもこの冷たさがつきまとった。真夏の暑い盛りに、事務所が冷えきっていたのはいいが、クリスマスの季節になっても、温度は一度だってあがらなかった。」

(ディケンズ『クリスマス・キャロル』村岡花子訳/新潮文庫)

商売や金のことしか考えないスクルージの欲望は無限である。それが彼を「冷たく」する。「一週十五シリングで女房を養っている俺の書記が、何でクリスマスがめでたいんだ。精神病院へでも逃げ込みたくなるよ」といい放つ。一銭ももうからないクリスマスは、「時間/金の無駄」なのだ。

ところが、その彼のもとへ3人の幽霊が現れる。幽霊たちはスクルージに、「過去のクリスマス」、「現在のクリスマス」、「未来のクリスマス」を見せる。スクルージはクリスマスを3回、ループするのだ。とはいえ、このループは現在、「時間ループ」ものとしてジャンル化しているループとは、ずいぶんちがう。どのループでも、彼はその時間の内部、展開している出来事に介入できない。幽霊に付き添われ、示された風景をただ見ているだけだ。よって、ループの最中に試行錯誤し、過去や現在を都合よく変えることはできない。「リセットして、やりなおし」は、なしだ。

しかし、「時間の牢獄」であることは、変わらない。自分が生き方を変えず、「冷たい」ままだったら、早晩、誰からも愛されずに「冬」に閉じこめられる。そして、そこから出られない=死んでしまうことが明らかになるからだ。

円環の時間が、直線の時間に転換する契機を、真木悠介はヘブライズムの時間感覚で説明する。ユダヤ・キリスト教における終末救済思想である。

p190「このようにみると、不可逆性としての終末論の形成の画期をつげるこれらの文章の成立の時期はいずれも、不幸の多かったユダヤ民族の歴史のうちでも、とりわけ徹底的な受難と絶望の時期に書かれていることがわかる。この絶望のかなたになおも希望を見出そうとする意志としてこれらの『預言』は叫ばれた。パンドラの神話のようにただ希望だけが――すなわち眼前にないものへの信仰だけが――人生に耐える力を与えた。」(傍点ママ)

真木悠介『時間の比較社会学』(前掲)

「これらの文章」とは『ヨハネの黙示録』など、かずかずの終末救済について書かれた預言書だ。それらが書かれた時期が、紀元後1世紀ごろ、ローマ皇帝ネロらによる徹底した迫害、エルサレム滅亡の時期と重なる、というのである。

現在が過酷で絶望的だったとしよう。するとひとは、一般に過去を回想し、逃避する。「学生時代は気楽でよかったなあ」「子ども時代は悩みがなく、幸福だったなあ」というわけだ。

だが、現在があんまりに過酷で絶望的だった場合、過去の学生時代、子ども時代くらいでは、まったく救いにならないのだ。そうなると、今はまだない遠い未来に救いを――絶対的な救済を求めるしかない。このとき、強烈に未来を志向する直線の時間感覚が登場する。円環の時間は、直線の時間に取って代わられる。

スクルージも、過酷で絶望的な現在の自分の状況を幽霊たちによって教示された。そこで改心し、生まれ変わる。ループを脱してから、身の回りのひとびとに善行をほどこす。冬が終わり、春が招き入れられたのだ。おそらく、『クリスマス・キャロル』が「春の到来を祝う」伝統行事的な作品だという考察、英文学の世界ではすでに手垢まみれの意見だろう。この文章の眼目は、そこに「時間ループ」の構造を指摘する点にある。

映画『恋はデジャ・ブ』に話を戻せば、「グラウンドホッグ・デイ」の2月2日は、キリスト教では聖燭祭(せいしょくさい)に当たる。幼子のイエス・キリストが両親につれられ、はじめて神殿を訪れた出来事を祝う日らしい。この行事、ヨーロッパの民間に古くからあった「立春の祭」と習合したそうだ。つまり、『恋は』も長い冬を終えて、とうとう春を迎える「伝統行事的時間ループもの」……と予想されるわけである。

さて、昨日、今日と札幌は猛吹雪、ホワイトアウトの悪天候。白い悪魔が跳梁跋扈(ちょうりょうばっこ)する冬日がつづいている。しかし、予報によると明日以降から最高気温が氷点下を脱し、プラスになるらしい。冬が過酷だと、昨年、一昨年と似た春でなく、絶対的一回性のもとでの、大文字の「春」を期待してしまう。待ってます、春。はやく来てください。(了)

大森葉音(おおもり・はのん)

北海道生まれ

本格ミステリ作家クラブ会員

作家。2000年に「大森滋樹」名義で「物語のジェットマシーン―探偵小説における速度と遊びの研究」で第7回創元推理評論賞佳作入選。

探偵小説研究会に所属し、ミステリの評論活動をはじめる。『ニアミステリのすすめ―新世紀の多角的読書ナビゲーション』(原書房)、『本格ミステリ・クロニクル300』(原書房)、『本格ミステリ・ディケイド300』(原書房)、『日本探偵小説を読む』(北海道大学出版会)、『日本探偵小説を知る』(北海道大学出版会)に共著者として参加。現在、北海道新聞日曜書評欄「鳥の目虫の目」を3~4か月に1度、持ち回りで執筆している。

2013年に「大森葉音」名義でファンタジー小説『果てしなく流れる砂の歌』(文藝春秋)を上梓し、小説家としてデビューする。2015年には本格ミステリ『プランタンの優雅な退屈』(原書房)を刊行している。地元札幌の豊平川サイクリングコースを自転車で走り回るのを楽しみとする。

X(旧ツイッター):https://twitter.com/OmoriHanon