30代向けおすすめビジネス書30選:人生を左右する1冊の選び方

「ビジネス書」は、年間5000~1万冊ほど新しく発行されています。

紙の書籍の発行数が減少する中でも、書店のビジネス書のコーナーには多数の本が並び、活況を呈しています。

その分「書店に足を運んでみたものの、似た本が数が多すぎて選べなかった」という方も多いのではないでしょうか。

本記事では、30代のビジネスマンにおすすめしたい書籍を30点、厳選して紹介します。また、ビジネス書を効果的に読む工夫や、読書の時間を作り出す方法もあわせてお伝えします。

仕事にも慣れてきて、将来のキャリアを具体的に考え始めるのが30代です。自分の専門分野を定めたり、経営陣に入っていく準備をするにも最適な時期といえます。

本記事があなたの可能性を広げる1冊を見つける一助となれば幸いです。

30代が押さえておきたいビジネス書は「古典」

本記事では厳選した30冊を紹介しますが、さらに読む本を絞り込むことも必要になると思います。

良書とはいえ、読み始めると8時間から12時間ほど必要になることもあります。

貴重な時間を割く価値のある1冊を探すなら、何十年も読み継がれてきた「古典」を候補にしてみましょう。

時の試練を経ても読まれている古典を押さえることは、無駄な回り道ではありません。むしろ効率的な選択ともいえるでしょう。ビジネスの原則は、いつの時代も根本的には変わらないからです。

ビジネスの原則は変わらない

ビジネスの原則が昔と同じである具体例を挙げましょう。経営学の古典では必ず出てくる「SWOT分析」という手法があります。

これは、「目標に対してプラスかマイナスか」を横軸、「内部要因か外部要因か」を縦軸として、自社の強みと弱点を分析する方法です。

SWOT分析は1960年代に開発され、1970年代を通して浸透したものですが、現在でも広く有効な手法です。

「クロスSWOT分析」という方法も存在しますが、SWOT分析を前提に、より細かく考えるために生み出されたものです。SWOT分析が役に立たなくなって置き換えられたわけではありません。

何十年も前から生きている考え方は、今でも学ぶ価値があるのです。

また、お金の出入りを管理する「会計」の分野で「古い解説書だから役に立たない」ことは一切ありません。会計の基本は何百年も前から同じで、今後もほとんど変わらないと思われるからです。

例えば、企業会計の基礎である「複式簿記」は、中世イタリアの商人たちの間で考案され、14世紀末までには現代とほぼ同じ形になりました(1)。そして今この瞬間も世界中で使われ続けているのです。

古典は、その時代までに見られた事例を観察し、抽象化し、理論としてまとめた本が多いです。

一度しっかりと原則を学んだなら、どんな世の中になっても役に立つことは間違いありません。

近年のビジネス書を読む意義は限定的

近年のビジネス書のほとんどは、古典の中で提出された原則をかみ砕いて簡単に表現したものだといえます。また、ここ数年のビジネス環境やトレンドに合わせて言い換えたものも多いです。

そのため、近年のビジネス書ばかり読んでいても、すぐに陳腐化してしまう知識しか手に入りません。また、簡単に読める反面、一定以上の深い理解を得られない場合もあります。

ただ、近年のビジネス書を読むことは、以下のような利点もあります。

- トレンドの把握

ビジネス環境やトレンドは変化するため、最新のビジネス書では時代に即した視点を得ることができる。 - 知識の再確認

内容は過去の類書と同じでも、読者層に合った「新しい言葉」や「事例」で説明してあり、より理解が深まる書き方になっている。 - インスピレーション

すでに学んだことや過去の体験を違う視点から捉えると、新たなアイデアの創造につながることもある。 - 著者の視点や経験

著者ごとの経験や具体例によって異なる学びが得られることがある。

基本的には古典を優先し、確認の意味で近年のビジネス書を押さえるのがよいでしょう。

古典と合わせると効果的な本2種類

古典の理解を助け、あなたの成長につなげてくれる本は、大きく分けて2種類あります。

以下の本を使って、古典の知識を現代に近づけたり、すぐに思い出せるように血肉化すると、より深い理解を得ることができます。

①「理論」を用いた体験談のある本

理論を実践してきた方の体験談が載っている本も、古典と合わせて読んでおきたいところです。

ビジネスの原則を抽象的な形で理解したなら、現代社会にその原則を適用する必要があります。ビジネス書の古典では、例に挙がっている企業が20世紀以前のものであったり、海外の馴染みのない業界が取り上げられたりすることがあります。

現代日本とは、社会情勢や根付いている文化、技術の発達具合も違うため、古典に書かれていることを何の工夫もなく真似することはできません。

「学問的な理論に依拠しつつ、国内で結果を出してきた経営者」の著書をぜひ参考にしましょう。

なお、経営者の著書は近年出たものでなくてもOKです。

重要なのは、経営者が古典の理論のどこに目を付けたか、適用する際に何を注意したかという点から学ぶことだからです。

②「知的な面白さがある」本

ビジネスに関係しつつエンターテインメントの側面がある本も、古典の理解を立体的にしてくれます。知的好奇心を満たしたり、感情を動かされたりする読書体験は、知識を強く印象付けてくれるからです。

例えば、自分のいない業界や製品のウラ事情、共感できる日常のエピソードを含む本を手に取ると、知的な意味で「面白い」と感じることもあります。

一つの例としては、かつてのアメリカの野球業界では「打率」「得点圏打率」「防御率」の高い選手が、価値の高い選手とされていました。しかし、2000年代に入って一人のチームマネージャーがこの常識を覆したと聞くと、意外性や驚きを感じ、詳細が気になることもあるでしょう。

心を動かされた本の内容は、記憶にも残りやすいものです。その内容は、仕事だけではなく、プライベートの時間にも、仕事を引退した後も、あなたの人生全体に影響していくかもしれません。

このように、理論を生かした体験談や知的な面白さのある本を使うと、古典の効用を最大限に伸ばすことができます。時間に余裕を作れれば、ぜひ実践してみてください。

分野別おすすめビジネス書

以下では8つの分野ごとに、おすすめのビジネス書を紹介します。

- 「経済学・心理学・社会科学」

- 「マーケティング・セールス」

- 「経営戦略」

- 「経営者の自伝・人生論」

- 「リーダーシップ」

- 「意思決定・組織文化」

- 「自己啓発・思考法」

- 「財務・会計」

各分野の区切りは暫定的なもので、複数分野にかかわっている本は多くあります。

そこで、本の紹介とともに「こんな人におすすめ」という紹介を加えました。あまり興味のない分野でも、当てはまる本があれば手に取ってみてください。

経済学・心理学・社会科学

ビジネス書といえば、マーケティングや企業組織論など「経営学の各分野」が第一に挙がりそうです。

しかし、経営学は経済学・心理学・社会科学の研究成果を踏まえて研究される学問であるため、経営に関わりの深い話題は必ず押さえておく必要があります。

そこで以下では、経済学から1冊、心理学から2冊、社会科学から1冊の大ベストセラーを紹介します。

『マンキュー経済学』Ⅰ ミクロ編・Ⅱ マクロ編

著者:N・グレゴリー・マンキュー

需要と供給の関係を扱うミクロ経済学は商売一般の基本です。また、大人として世の中のニュースを理解するためには、GDPや失業率・物価指数といったマクロ経済学の基礎知識も必須です。すでになんとなく理解している方も多いとは思いますが、基礎固めは確実に行いたいもの。

経済学というと、数式やグラフと向き合うことになるイメージを持つかもしれません。しかし、本書は身近な例を使いながら、図表やグラフは控え目にしつつ経済学の基本を解説しています。

ミクロ編では、すべての基本である需要と供給の話から、現代的な話題である行動経済学まで網羅的にカバーしています。マクロ編は、GDP等主要経済指標の読み方のほか、政府の財政政策や金融政策の背景と効果を扱います。また貿易や為替についても基礎的な知識を得られるでしょう。

各巻500頁以上とページ数は多いですが、各章には簡単なまとめや練習問題があるので、すでに知っている部分や、経済学を過去に学んでいた方はそこだけ確認してもOKです。

また、本当に最低限の知識でよい場合は、ミクロ・マクロから抜粋した「入門編」も刊行されています。内容のわかりやすさは変わらないので、こちらでも大丈夫です。

『影響力の武器』

著者:チャルディーニ

本書はロバート・チャルディーニによる社会心理学の名著で、人が影響を受ける心理的メカニズムを実践的に解説しています。①返報性、②一貫性、③社会的証明、④権威、⑤好意、⑥希少性といった6つの原則を元に、日常生活やビジネスシーンでいかに人々の意思決定が左右されるかを具体的な事例と共に紹介します。

例えば、どのタイミングで「希少性」を提示すれば顧客の購買意欲が高まるのか、といったマーケティング戦略の構築に役立つでしょう。また、相手との信頼関係を築くために「返報性の原理」を使ったり、説得力を持たせるために「権威の原理」を効果的に活用するコツが学べます。

『影響力の武器』は、理論だけでなく実践にもすぐに落とし込める具体例が豊富なため、仕事で成果を求められる30代のビジネスマンに戦略のヒントを与えてくれる一冊です。

『人間性の心理学』

著者:A. H. マズロー

- リーダーやマネージャーとして、部下や組織の成長をサポートしたい

- 表面的な成功論ではなく、より深い人間の本質を学びたい

著者のマズローは、欲求段階説の提唱者として有名です。欲求段階説は、生理的欲求、安全欲求、所属と愛の欲求、尊重の欲求、自己実現欲求といった5つの欲求によって人間は行動するという考え方です。これを念頭に置くと、組織のメンバーや取引先・顧客に適切に働きかけることができるかもしれません。

また本書は、他人を信じられなくなったり、自分の成長に限界を感じている人に対しても、真価を発揮する本でもあります。

マズローは、人間が誰でも「成長欲求」を持っていて、他人に尽くしながら自分の欲求も実現するようになれると主張するからです。彼は過去の心理学や精神分析、哲学の知見に基づき、できるだけ客観性をもって、人間には自らと社会に対するプラスの可能性が最初から備わっていることを説きます。

そのため、自分や他人の成長を目指す人にとって大きな励ましとなるのが『人間性の心理学』なのです。

『スモールワールド・ネットワーク』

著者:ダンカン・ワッツ

- 人脈を広げるためのコツが知りたい

- 情報を効率的に拡散する方法を考えている

本書は、人とのつながりや情報の伝播の仕組みが根本から理解できる本です。著者のダンカン・ワッツは「ネットワーク科学」という社会科学の研究者で、数学を用いて人との繋がりを考察しました。

特に「6次の隔たり」という説は本書で詳細に理論づけられ、メジャーになっています。6次の隔たりとは「全ての人や物事は、6回つながると世界中どこにでも行きつく」という、20世紀前半から言われていた説です。このアイデアは「一見遠いと思われる人々や組織が実はごくわずかな接点で結ばれている」という発想を生み、SNSの流行にも一役買いました。

ビジネスにおいても、時代を問わず「人脈」や「情報流通」が重要といわれます。しかし、なぜ重要なのかについて、しっかり考える機会は少ないかもしれません。本書を読むことで、ネットワークがどのように影響力を拡大し、新たな展開を見せるのか、どんなつながりが情報伝達には有効なのかが根本から理解できます。

情報や価値の拡散・共有について日々考えている、マーケティング戦略やプロジェクトマネジメントの担当者にとって、本書は特に参考になるでしょう。

マーケティング・セールス

顧客に応え、商品やサービスを効率的に売るために必要なのは、マーケティング分野の知識です。

いくらでも細分化が可能な分野ですが、基本的な概念を学べる本を中心に6点選びました。

『コトラー&ケラーのマーケティング・マネジメント 基本編』

著者:フィリップ・コトラー、ケビン・レーン・ケラー

- 顧客をグループに分け、それぞれにより適したサービスを提供したい

- 自社のポジションを競合他社とずらし、選んでもらえるようにしたい

本書はマーケティングの基礎概念について、しっかりと理解できる理論書となっています。代表的なものでは「STP」があります。

STPはSegmentation(セグメンテーション)、Targeting(ターゲティング)、Positioning(ポジショニング)の略です。セグメンテーションは市場を属性やニーズで細分化すること、ターゲティングは細分化した市場のどこに参入するかを選ぶこと、ポジショニングは、自社の市場内の立ち位置を決定することです。この手法により、効率よく市場を開拓し、効果が高い相手に自社の価値を提供できるようになります。

本書では他にも、消費者行動や、ブランド構築の考え方も学べます。近年ではデジタルマーケティングの手法についても加筆されました。

半世紀前から提唱されている原則が凝縮された定番の理論書で、常に手元に置いておきたい本といえます。

『ハイパワー・マーケティング』

著者:ジェイ・エイブラハム

- 実践寄りのマーケティング手法をより深く知りたい

本書は、少ない資源で高い成果を上げるための具体的な戦略が紹介されています。

この本を通じて得られるスキルは多岐にわたります。まず、マーケティング戦略の基盤となる「ユニーク・セリング・プロポジション(USP)」の構築方法を学ぶことで、自社の強みを明確にし、競合との差別化を図る力が身につきます。

また、アップセルやクロスセルといった収益増の手法や、リスクを抑える「リスク・リバーサル」の考え方も詳細に解説しています。

さらに、顧客紹介システムやジョイント・ベンチャーの活用法など、コストを抑えながら新規顧客を獲得するための実践的なアプローチも学べます。

著者ジェイ・エイブラハムは、全米トップのマーケティングコンサルタントとして知られ、現代マーケティングの常識をリードした人物です。他の新しいマーケティング理論書を探すよりも、本書を読み込むべきだといえるでしょう。

『イノベーションの普及』

著者:エベレット・ロジャーズ

- 新しい商品やサービスを人に勧めたい

この本を読むと得られるのは、新しい商品やサービスを人に勧める際に、ターゲット層に応じた戦略を立てる力です。

本書で解説される「イノベーション」とは、人々の暮らしに大きく影響する新しいアイデアや技術のことです。本書では、イノベーションがどのように社会に広がっていくのかを解説しています。

イノベーションは、世の人々に対して同時にではなく、少数の人たちから段階的に受容されていきます。 例えば、新しいものをいち早く試したい「イノベーター」、社会的な標準となった後で受け入れる「アーリーアダプター」といった人々がいます。それぞれの特性を把握することで、効果的なマーケティングやコミュニケーション施策を設計できます。

著者ロジャーズの「イノベーション理論」は、新しい製品やサービスを市場に導入する際に、必ず頭に思い浮かべておきたい理論の一つです。本書で、その理論の基礎を学んでみてはいかがでしょうか。

『ブランド・ポートフォリオ戦略』

著者:デービッド・A・アーカー

- ブランドの追加・拡張を考えている

- 専門性を高め、自分の市場価値を上げたい

本書は、企業が複数のブランドをどのように管理し、成長させるべきかを体系的に解説した一冊です。マーケティングや経営戦略に携わるビジネスマンにとって、ブランド間の関係を整理するうえでの参考になります。

本書の最大の特徴は、単一のブランドではなく「ブランドの集合体」をどのように設計するかに焦点を当てている点です。

企業は成長するにつれ、新たなブランドを追加したり、既存のブランドを統合・拡張したりする必要があります。しかし、無計画にブランドを増やせば、市場での混乱や企業内リソースの分散を招きかねません。本書では、ブランドを「ハウスブランド」「エンドースブランド」「サブブランド」などに分類し、それぞれの役割と相互作用を整理することで、企業全体のブランド価値を最大化する方法を学ぶことができます。

例えば、P&Gは「アリエール」「パンテーン」「ジレット」など、独立したブランドを展開しつつ、それぞれのブランド価値を強化する戦略を採用しています。このような事例を通じて、ブランド間の競合を防ぎつつ、企業全体の成長を促す戦略を学ぶことができます。

さらに、本書の内容は企業のマーケティング戦略だけでなく、個人のキャリア形成にも応用可能です。自身の専門性やスキルを「ブランド」として捉え、どのようにポジショニングし、価値を高めていくかを考えるヒントにもなります。

『ブランド・ポートフォリオ戦略』は、マーケティングや経営に携わるビジネスマンにとって、ブランド戦略の全体像を理解し、実践に活かすための必読書です。ブランドの長期的な成長を考えるすべての人におすすめします。

『星野リゾートの教科書 サービスと利益 両立の法則』

著者:中沢康彦

- 抽象度の高い理論を現実の経営に落とし込みたい

マーケティングの古典は、かなり抽象度の高い理論が凝縮されています。理論をどのように具体化し、経営に生かすのかが知りたくなったら、本書をおすすめします。

軽井沢の老舗旅館を全国有数の旅行会社にした星野佳路社長は、マーケティングや経営学の研究者の著書を何度も読み、その通りに施策を行ってきました。その道筋を本書とともにたどることで、古典の活かし方を知ることができるでしょう。

また、古典はどうしても具体的な事例や企業名が古かったり、海外の馴染みのない業界が取り上げられたりすることが多くなります。本書は、古典と私たちとの間の時代的・文化的なギャップを埋める助けにもなるでしょう。

『確率思考の戦略論 USJでも実証された数学マーケティングの力』

著者:森岡毅、今西聖貴

- データ分析に基づいた市場理解に興味がある

本書は、数学的なモデルに依拠したマーケティングについて紹介する一冊です。本書を読むと、データ分析に基づいた市場理解の重要性がわかります。

著者の森岡毅氏と今西聖貴氏は、USJ(ユニバーサル・スタジオ・ジャパン)のV字回復を実現した際に用いた数学マーケティングの手法を解説しています。著者らは、収集した顧客データや市場調査結果を元に分析を加え、需要予測やターゲット設定を行っていました。

その際に分析の理論的根拠として用いたのは「負の二項分布(NBD モデル)」です。NBDモデルは1959 年にアンドリュー・アレンバーグ(A.S.C.Ehrenberg)が提唱した説で「消費者1人ひとりの消費の選択はポアソン分布に従う」というものです。この説には批判もありますが、本書はNBDモデルが有効と仮定し、結果を出した一例といえます。

この本は、データを用いたマーケティングに関わるビジネスマンにとって、理論と実践を結びつけるための一例となります。どの程度の理論的な厳密さがあればいいのか、間違ってしまったときの対応はどうすべきか等、本書から学んでみましょう。

経営戦略

経営戦略とは、企業の将来的な姿を実現する基本方針や考え方のことです。

経営戦略は、環境の変化に迅速に対応するために重要です。状況が変わるたびに対策を一から毎回考えていては、企業の経営が安定せず、成長が難しくなってしまいます。

今後想定される消費者のニーズ変化、競合他社の登場、国内外の市況など、環境の変化に対して迅速に対応するため、企業は基本的な方針=経営戦略を固めておく必要があるのです。

経営戦略を実際に決めるのは、あなたが起業した人ではない限り、経営陣の面々かもしれません。しかし経営戦略の基本を知ると、経営陣が何を考えているかが見えやすくなります。

すると組織内のコミュニケーションがより円滑になり、先を見据えた形で業務ができるようになるはずです。

『マネー・ボール』

著者:マイケル・ルイス

- データを分析したり提示したりする部署にいる

- 人に評価を与えたり、チームを編成する立場になった

本書は一般書や実用書というより小説ですが、限られたリソースで最大の成果を上げるヒントが隠れている本です。

メジャーリーグのオークランド・アスレチックスは、少ない予算でどうやって強豪チームになったのか。その秘密は、アスレチックスのマネージャーになったビリー・ビーンが選手のデータを徹底的に収集し、セイバーメトリクスといわれる評価手法に基づいてチームを組んだことにありました。

従来、選手獲得の際には打率や盗塁率、ホームラン数などを基準として用いていました。しかしセイバーメトリクスでは、「選手が四球を受けた数」など、あまり着目されていなかった行動結果を指標に採用します。つまり「チームの得点にどれだけ貢献しているか」で独自のスコアを割り出し、選手を組むのです。その結果、ビーンは低予算で優れた選手を獲得し、チームを強化することができました。

従来の価値観に基づく直感や経験では、何が成功につながるかを判断できない場合があります。アスレチックスの成功は、客観的なデータに基づくことで資源を最大限に活用することができた実例です。

本書は組織運営に携わる人にとって大いに役立つ内容ですし、野球業界の常識に抗っていく一人の革命家を追った痛快なドキュメンタリーの要素もあります。

映画化もされているので、まずは映画でストーリーの面白さに触れた後、小説に入っていくのもおすすめです。

『イノベーションのジレンマ 技術革新が巨大企業を滅ぼすとき』

著者:クレイトン・クリステンセン

- 新しい技術やアイデアを取り入れる計画がある

- ある程度の業績を収めた企業にいる

本書を読むと、イノベーション(新しい技術やアイデア)が市場や企業に与える影響を理解できます。

イノベーションは既存の市場をまったく違うものに変え、業界の第一線を走る企業も衰退させてしまうことがあります。これを著者は「破壊的イノベーション」と呼んでいます。身近なところでは、Netflixなど動画配信サービスの浸透により、レンタルビデオ店が苦境を強いられた事例などが思い当たります。

新しい技術やアイデアが成功するかは誰にもわからないため、すでに成功している企業ほど、採用をためらってしまうものです。しかし、従来の成功体験や既存のニーズに固執してしまうと、たとえ過去には絶対的な優位にあった企業でも、まったく新参の企業に市場を奪われるリスクがあります。このようなジレンマを意識しつつ、自社の競争力を維持していく必要があるのです。

イノベーションによって大成功を収めた企業もあれば、当然その裏で追い落とされてしまった企業もあります。この点を本書で押さえておくと、未来で起こる変化に怯えるのではなく、新たな「挑戦」と前向きに捉えることが出来ます。

『戦略サファリ 戦略マネジメント・コンプリートガイドブック』

著者:ヘンリー・ミンツバーグ、ブルース・アルストランド、ジョセフ・ランペル

- 「戦略」と付いた本が多すぎて、違いが分からない

本書は「経営戦略」という分野の見取り図となってくれます。経営戦略については色々な人物が持論を語っているため、一体何を信じればよいのかわからなくなりがちです。そんな時は、本書を繙くのがよいでしょう。

著者ヘンリー・ミンツバーグらは、戦略論を10の学派(スクール)に分類し、それぞれの特徴や利点、限界を具体的に解説しています。

各派閥の主張する経営戦略は、それぞれ有効である対象や業界、得意とする局面が異なります。それは、各学者の想定している人間像や社会像が異なっているからです。経営学は、経済学・心理学・政治学・生物学などの知識を取り入れた学際的な分野であるため、経営学者もそれぞれ学問的なルーツが異なります。すると必然的に、前提や価値観が研究者ごとに多様になってしまうのです。

ミンツバーグはもともと機械工学を専攻し、のちに経営について学んだ異色の経歴を持つ研究者です。だからこそ、影響力の強いマイケル・ポーターの経営理論や古典的な説から距離をとり、なるべく公平な視点で各派閥を紹介するよう努めています。

『戦略サファリ 第2版』は、乱立する経営戦略の理論を整理し、適切な戦略を選ぶための参考になります。経営戦略の本を手に取る前に、一度目を通しておくとよいでしょう。

『現代語訳 孫子』

訳:杉之尾 宜生

- 競合の規模が大きく、対抗するリソースがない

本書は、古代中国の戦争論です。意外かもしれませんが、本書も他社との競争を考える上で示唆に富んでいます。

この本は戦争論としてはちょっと変わっていて、「実際に戦わないで済むならそのほうがいい」という基本路線で書かれています。なぜかというと、人やモノがむやみに消費されるのをよしとしないからです。

戦略を立てるとはいえ、使えるリソースは無限ではありません。どうやって最小の頑張りで他社に勝てるかを常に考える。千年以上前の戦争の必勝法は、ビジネスでも変わらないのです。

経営者の自伝・人生論

将来的に経営に関わろうとする方に向けて、経営者の人生を追った本を3点選びました。

今回紹介する3者とも、大きな壁にぶつかり乗り越えてきた経営者です。苦しいときに、彼らの本は心強い味方になってくれるでしょう。

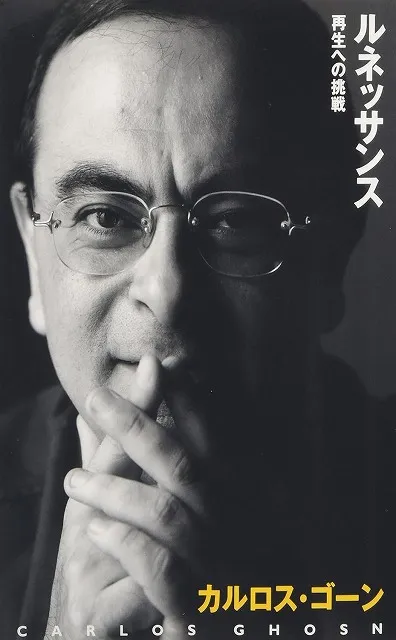

『ルネッサンス 再生への挑戦』

著者:カルロス・ゴーン

- 落ち込み気味の部署を立て直さなくてはならない

- 馴染みのない土地に異動になった

本書は、カルロス・ゴーン氏が日産自動車を驚異的なV字回復へ導いた実績をもとに、彼の経営哲学やマネジメント手法を解説した一冊です。

本書は単なる経営ノウハウの紹介にとどまらず、彼の自伝的要素も強くあります。彼の学生時代からミシュラン、ルノー、日産でのキャリアを振り返る中で、親として、また異文化の中で暮らした人としての素直な思いが書かれています。

この本を読むことで得られるメリットは、困難な状況下でのリーダーシップの在り方を学べる点です。ゴーン氏が実践した「クロス・ファンクショナル・チーム」の導入や、部門間の情報共有を活性化させる手法は、組織全体の問題解決能力を高めるヒントとなります。また、組織文化の変革を通じて成果を上げるアプローチは、新しくリーダーとなった人に参考となるはずです。

さらに、ゴーン氏の多文化的な背景やグローバルな視点から、異なる文化や価値観を尊重しながら成果を出す方法を学ぶことができます。彼の柔軟な思考から、国際的なビジネス環境での生き残り方がわかるでしょう。

本書は経営者だけでなく、組織運営やマネジメントに関わり始めた若いリーダーにも有益な一冊といえます。

『道をひらく』

著者:松下幸之助

- 縮小しているなど、世の中の流れが厳しい業界にいる

- 短めにまとまった読み物がほしい

本書は「松下電気器具製作所」(現:パナソニックホールディングス)を築いた松下幸之助の人生論です。

本書はカルロス・ゴーンの著作とはスタイルが異なり、短いエッセイの形式で書かれています。そのため、忙しい日々の合間でも気軽に読み進めることができます。

本書を読むと、逆境にあっても前向きな姿勢でいることの重要さがわかります。松下氏は「困難は成長の機会」と説き、目の前の問題を悲観するのではなく、自分の努力次第で未来を切り開けることを強調しています。

松下氏自身も若い頃に数々の困難を経験しました。たとえば、彼は9歳で丁稚奉公に出され、小学校を中退せねばなりませんでした。やがて独立するも、最初に開発した電球用ソケットの売上は振るいません。しかし彼は諦めることなく改良を続け、高品質の電化製品を開発し大きな成功を収めました。

その後も戦後の財閥解体や、労組との対立など数々の苦難に直面していますが、松下氏は周囲の助けを借りつつ何とか乗り切ってきたのです。

幼いころから苦労してきた松下だからこそ、彼の言葉には説得力があります。同じような真似はできなくとも、社会の荒波に負けないガッツを読者に持たせてくれるでしょう。

また、仕事において重要な「素直な心」についての考え方も参考になります。松下は社内で意見を出しやすい環境を作ることに力を入れていました。彼は現場に頻繁に赴いて社員とカジュアルな雑談を行うことで、よりよい製品や経営方針を生み出してきたのです。

30代では一緒に働く相手も多様になり、部署や、世代・国籍等の違いから発言にも気を遣うことが多くなるでしょう。そんなとき、彼のフラットで壁を作らない行動方針は意識してもよいかもしれません。

『経営学』

著者:小倉昌男

- 将来的に新しい市場を開拓したい

- 新しいプロジェクトを任された

- 管理部門で、働き方の改革を考えている

本書は、ヤマト運輸の「宅急便」を成功させた小倉昌男の経営哲学を学べる一冊です。本書は単なる経営論にとどまらず、挑戦する姿勢や組織の在り方についても深く考えさせられる内容となっており、30代のビジネスマンにとって貴重な示唆を与えてくれます。

本書の最大の魅力は、小倉氏の慣習にとらわれない姿勢です。

小倉氏は「サービスが先、利益は後」という信念を貫き、顧客の利便性を第一に考えました。当時、個人向けの宅配市場はほぼ存在せず、業界の常識に逆らう形で宅急便をスタートさせました。しかし、顧客ニーズを的確に捉えたサービスは瞬く間に支持を集め、現在の物流インフラの礎を築くことになります。このエピソードからは、固定観念を捨て、真に必要とされるものを提供することの重要性を学ぶことができます。

また、ヤマト運輸が労働環境の改善にも注力したことは、働き方を考えるうえでも示唆に富んでいます。従業員の働きやすさを考慮することで、持続的な成長が可能になったという実例は、管理部門にいる方にも参考になります。

本書は、必ずしも経営者を目指さない人にとっても価値のある一冊といえます。

リーダーシップ

部下を持ったりプロジェクトを任されたりする機会が増える30代では、リーダーシップとマネジメントスキルが一層重要になります。

人・もの・金を使う権限を持ったときに、どう用いるべきか。これはビジネスのトップだけではなく、時の権力者たちも向き合った問いです。以下ではその問いを突き詰める2冊を紹介します。

『マネジメント』(エッセンシャル版)

著者:P.F.ドラッカー

- 組織で、ヒト、モノ、金を使う権限を持った

本書は、ドラッカーが提唱するマネジメントの本質を凝縮した一冊です。

ドラッカーのいうマネジメントとは、企業がもつ資源を活用し、利益を上げるための道具、機能、機関(特定の人間)を指しています。つまり、ビジネスを成功に導く体制です。それは、根本的には不変のものであるとドラッカーは述べています。

ドラッカーは、本書の序文で「マネジメントには基本とすべきもの、原則とすべきものがある」と宣言し「基本と原則に反するものは、例外なく時を経ず破綻する」と言い切ります。

もちろん、基本と原則は、個別の組織や時代に合わせて具体的な状況に落とし込まなくてはいけません。ドラッカーが本書で紹介する事例も、そのまま現代日本の企業すべてが真似できるものではありません。しかし、見るべきはドラッカーが事例の奥に見た「基本と原則」です。

事例は記憶のフック程度に考え、ドラッカーが見出したシンプルな原則を、一度さらってみてください。

『君主論』

著者:ニッコロ・マキアヴェリ

- リーダーになったが、人を動かせる自信が持てない

『君主論』は、16世紀の政治哲学書でありながら、現代のビジネスにも応用できるリーダーシップ論が詰まった一冊です。

本書は、権力をいかに獲得し、維持し、活用するかがテーマで、組織を動かす立場にあるビジネスマンに多くの示唆を与えてくれます。

本書の最大の特徴は、「理想ではなく現実を直視する」視点です。マキャベリは、道徳や倫理よりも、実際に権力を維持するための現実的な方法を重視しました。たとえば、「愛されるよりも恐れられるほうが統治者にとって有益である」と説く一方で、「憎まれてはならない」とバランスを取ることの重要性を強調しています。つまり、リーダーが組織をまとめる際は単なる好人物ではなく、時には厳しさを持って決断しなければならない場面があるということです。

また、本書には「運と実力」「柔軟性と決断力」など、現代のビジネスにも通じるテーマが多く含まれています。特に、変化の激しい市場では、環境に適応しながらも、自らのビジョンを貫くバランスが求められます。マキャベリは「運命の半分は人の力では変えられないが、残りの半分は自らの行動によって変えられる」と述べ、主体的に未来を切り開くことの重要性を説いています。

マキャベリの戦略的な思考は、管理職や起業家を目指すビジネスマンにとっては特に参考になるでしょう。組織の中で影響力を高めたい、戦略的に物事を考えたいビジネスマンにとって、一読をおすすめしたい名著です。

意思決定・組織文化

30代は決まったことをうまく実行する側から、徐々に決定権をもつ側に移っていく時期でしょう。組織としての意思決定は、その組織の「空気」のようなもの、つまり「組織文化」に大きく左右されることがわかっています。

「どのような文化の組織であれば適切に決定を行えるのか」を研究した古典に学ぶと、あなたのいる組織もより居心地がよく、よりよい業績を残せるかもしれません。

『決断の本質 プロセス志向の意思決定マネジメント』

著者:マイケル・A・ロベルト

- 決定がワンマンになったり、決定したことがうまく実行されない

本書は、意思決定における「結論」ではなく「プロセス」の重要性を説いた一冊です。

ケネディ政権の失敗やエベレスト登山隊の悲劇などを挙げて、十分に検討したはずなのに失敗してしまった決断や、うまく実行されなかった決定について分析する中で、著者は「意思決定の方法を決定する」ことが重要だと結論しました。

30代になると、チームのリーダーとして組織内の多様な意見をまとめ、合意形成を図る場面も出てくるものです。そんな中で、どうやって周りも巻き込みながら、皆で物事を決定することができるのかと悩む場面は必ず出てきます。そんなとき、本書は心強い味方になるでしょう。

何かを決めていく難しさについて、本書ほど徹底的に向き合った一冊は他にありません。著者の粘り強い姿勢自体から学ぶことは必ずあるでしょう。

『失敗の本質 日本軍の組織論的研究』

著者:戸部良一、寺本義也、鎌田伸一、杉之尾 孝生、村井 友秀、野中郁次郎

- 組織で同じようなトラブルが続いている

- 危機管理の担当になったが、非常時の対応が不安

この本を読むと、組織文化が誤った決断を引き起こす過程を理解できます。

本書では、太平洋戦争における日本軍の6つの作戦(例:ミッドウェー海戦、インパール作戦)を取り上げ、作戦失敗の原因を組織論的視点から解明しています。

例えば、達成目標が曖昧な課題、現場と本部との意思疎通の不備、精神主義や属人的な判断などが原因として挙がっています。思い当たる節がある人も多いかもしれません。

本書は日本の組織の研究として、企業組織にも通ずるところがあると出版当時から評価されており、現在でも組織論の入門本として不動の名著となっています。

本書の主張はますます試される時代になっているともいえます。日本軍は「平時にはうまく機能したが、大戦のような不確実性が高い状況では欠陥が明らかになった」という記述も本書にあります。世界情勢によって市場が揺れ、先行きが常に不透明な時代にあって、企業もまた不確実性の高い状況に置かれています。

この国の組織の一員であるからには、概要くらいは知っておきたい古典の一つです。

『ビジョナリー・カンパニー 2 飛躍の法則』

著者:ジェームズ・C・コリンズ (ジム・コリンズ)

- 社内ルールが厳しすぎたり、緩すぎると感じる

- 成長する企業の企業文化について知りたい

本書は、全米から選んだ11社の成功企業を詳細に分析し、そこから導き出された共通の特徴を紹介しています。とくに、企業の成長を支えるリーダーシップや組織文化に焦点が当てられています。

本書は「誰をバスに乗せるか」という概念を通じて、人材選択の重要性を強調しています。優れた企業は、まず「誰」を選び、その後に「何を」するかを決めるとコリンズは述べています。まず適切な人をバスを乗せ(採用)、不適切な人をバスから降ろし(代謝)、適切な人がふさわしい席に座って(配属)、ようやく企業活動の準備が整うということです。また、採用には専門スキルよりも、性格や受け答え等の基本的な能力を重視したという結果も出ているそうです。

成功企業がどのように人材を選び、適切な文化を築いてきたかを知ることで、組織運営やチームビルディングのスキルを向上させることができるでしょう。

経営者やリーダーだけでなく、組織の成長に関心のあるすべてのビジネスパーソンにとって必読の一冊です。

『ティール組織』

著者:フレデリック・ラルー

- 職位の上下に厳しい組織にいる

- 新しい組織や働き方を求めている

『ティール組織』は、新しい組織のあり方を提案する一冊です。著者フレデリック・ラルーは、自己管理と全体性を重視した新しい組織の理想像を「ティール(進化型)」という名で提唱しました。

ティール組織では、リーダーや経営陣とそれ以外の区別が薄く、組織全体が基本的には平等な地位につきます。必要に応じて、牽引役になるコーチも決まりますが、収益を上げる責任はコーチ一人が負うことはなく、個人のプレッシャーを抱え込まない配慮がされています。

また、部署の区切りも緩く、メンバーの誰でも予算を配分してもらうために話し合いを提起することができます。誰でも積極的にアイデアを実現できるため、慣例にとらわれない事業を始められる利点があります。

本書の考え方を取り入れて成功した例は国内にもあります。kintoneなどのサービスを提供する「サイボウズ株式会社」は、創業早くからティール組織に近い体制をとっていました。その結果、柔軟な発想を求める社員が集まり、大きな成長を遂げています。本書で紹介される事例は80年代から2000年代前後にオランダやドイツの組織を調査したものですが、業界や組織の規模によっては、有効な部分もいまだにあることがわかります。

『ティール組織』は、新しい組織や働き方を求めている人にヒントを与えてくれる一冊でしょう。

自己啓発・思考法

ここでいう「自己啓発」は、ビジネスマン以外も対象に、考え方や生活習慣を指南する本を指しています。それぞれ重なる部分も多いため、最も気になった1冊を選んでみてください。

『人を動かす』

著者:D・カーネギー

- 人間関係を円滑にするコミュニケーションについて知りたい

本書は、人間関係を円滑にするための指南書です。

相手の心を動かす具体的な方法や心構えが、豊富な事例を交えて分かりやすく解説されています。読み進める中で、まず「感謝の表現」や「相手の立場で考える」という基本原則が、どれほど効果的に信頼関係を築くかを実感できるでしょう。

また本書では、命令口調や批判を避け、相手の良い点を率直に褒めることで、自然と協力を引き出すことができるとされます。

30代のビジネスマンにとって、好印象を与えるコミュニケーションは仕事に欠かせないものです。また本書では、自己成長やリーダーシップの向上を図るための心構えも学べるため、自らの人間性を磨くガイドとなるでしょう。

『人を動かす』は、対人関係に自信を持ち、周囲との絆をより深めたいと願うすべてのビジネスマンや一般の読者に、不変の原則を説く一冊といえます。

『完訳 7つの習慣 人格主義の回復』

著者:スティーブン・R・コヴィー

- 一発逆転の決断で成功しよう、と思ってしまう

本書は、発行部数4000万部という驚異の数字を叩き出した、世界一売れている自己啓発の古典です。

本書は著者コヴィ―が過去200年に遡って成功者の特徴を分析し、7つの原則としてまとめた著作となります。昨今でも成功者の特徴を紹介するビジネス書は多数ありますが、その元祖ともいえます。ただ、『7つの習慣』ほどに多くの成功者を分析した本はほぼ存在しないため、これだけ読めば類似の本は読まなくても十分でしょう。

習慣の1つ目は「①主体的である」ことです。自分自身の価値観や目標をしっかりと見定め、それに基づいた意思決定を行うことで、日々の仕事や生活の方向性が定まります。

②「目的を持って始める」ことで未来を見据えた行動が促され、③「優先事項を決める」ことで大切なことに集中できるようになります。

さらに、④「Win-Winを考える」習慣は、交渉や対人関係において双方が満足する結果を生む方法を示し、⑤ 「まず理解に努め、そして理解される」アプローチは、効果的なコミュニケーションを実現します。そして、⑥「シナジーを生み出す」協働の大切さや、⑦「刃を研ぐ」自己改善の重要性も説かれています。

これらの習慣からわかるのは、結局、自分の幸せをつかむのに近道はないということです。著者の依って立つ「人格主義」は自らの根底をなす考え方や人格・価値観を少しずつ変えていくことによって成功をつかむ考え方であり、日々の積み重ねが重視されます。

キャリアの転換や昇進のチャンスを迎える30代は、つい小手先のテクニックに惹かれたり、一発逆転を目指しそうになったりする機会も多くなります。そんなとき、必ず立ち戻りたい古典といえるでしょう。

『イシューからはじめよ』

著者:安宅和人

- 問題の分析をするとき、何から考えればいいかわからない

- 考えても答えが出なくて諦めることが多い

本書は、効率的かつ効果的に問題解決を行うための思考法を学べる一冊です。著者の安宅和人氏は、脳科学の研究や戦略コンサルティングを行っていた経験を活かし、知的な課題に取り組む際の効率的なやり方を解説しています。

著者は、「イシュー」を明確にすることの重要性を主張します。イシューとは、明確な答えが出て、その答えが今後の方向を大きく変えるような問題のことです。

例えば、食品メーカーにおいて「商品Aが売れない」ことについて分析する場合を考えるときのイシューを考えてみましょう。「『Aに商品力がない』のか、『Aに商品力はあるが、販売方法がよくない』のか」というのがイシューの一例となります。こうして明確にイシューを言葉にしておくと、同僚とのコミュニケーションの面でも、行き違いが少なくなりますし、調べる範囲や手法もはっきりします。

言葉にすると当たり前ですが、こうしたイシューの明確化ができていない場合も多いと著者は述べています。

本書は、忙しいビジネスパーソンや研究者が、限られた時間で最大の成果を上げるために意識すべき基本原則を提唱します。30代の方は、本書で言われていることを無意識にすでに実践している方も多いかもしれません。ただ、再確認の意味合いで読んでみるのもおすすめです。

財務・会計

経理の部署にいたことがない方は、財務・会計は馴染みがない分野かもしれません。

しかし、財務・会計の知識は部署を問わず身につけておいたほうがよいでしょう。会社の経営状況が細かく分析できるようになり、将来のキャリアプランを立てる際にも参考になるからです。

「会計」は、過去と現在のお金の状況を扱い、「財務」は、現在に加えて将来的なお金の計画を扱う分野です。①会計➡②財務➡③経営との関わり という順番で学んでいくと、理解がしやすいでしょう。

『世界一楽しい決算書の読み方』

著者:大手町のランダムウォーカー

- 決算書と聞いてもイメージがまったく湧かない

- 会社の経営状況を数値で把握できるようになりたい

どの会社も絶対に作っている「決算書」。本書で「決算書」の意味を理解できるようになれば、いま自分が属している企業がどれくらい儲けているか、成長の余地があるのか行きづまっているのか、借金に苦しんでいるのかいないのか等がわかるようになります。

「決算書」とは、正式には「財務3表」と呼ばれる3つの表のことです。貸借対照表(バランスシート)、損益計算書(P/L)、キャッシュフロー計算書(C/F)があります。

これらを読むためには伝統的な簿記の知識に触れることになるため、ハードルが高く思われがちです。しかし、本書はキャラクターが出題したクイズを解きながら学べる形式となっており、とても親しみやすいです。

決算書を読む力は様々なシチュエーションで有用です。将来的に、企業の経営陣に加わる上では絶対に理解しておかなければならないですし、いざとなったら転職の決断にも使えるかもしれません。

本書は10代でも楽しく読めたという感想もあります。財務・会計に関わる本の第1歩としておすすめできる1冊です。

『人事屋が書いた経理の本』

著者:協和発酵工業(株)

- 会計の知識がまったくない。なるべく文字を読みたくない

- 「会社が儲けを出す」仕組み自体に興味がある

本書は経理(会計業務)の基本をわかりやすく学べる入門書として、多くの読者に支持されてきました。発行は1978年。当時はワープロすら普及していなかったので、全編手書きの温かみがある紙面です。

会計の知識がまったくない初心者を想定しており、わかりやすさの追求に余念がありません。

文字による記述は最低限で、見開きの片ページは必ず図になっているという徹底ぶりです。また「採算とは何か?」の項の損益分岐点についての解説や、水道を用いた比喩などは特にわかりやすいと評判です。

基礎的だから情報量が少ないとか、知識欲に応えられないといった心配はいりません。「どうやってもうけを出すのか? 会計とは何のためにあるのか」といった、根本的な疑問にも十分に答えてくれる本でもあります。

『世界一楽しい』を読み終えて、「会計って楽しそうだ」と少しでも思われたら、より難しい他の本や、資格に挑戦してみるのも良いと思います。

『ざっくりわかるファイナンス』

著者:石野雄一

- 会社の資金調達に関わることになった

- プライベートでの株式投資にも興味がある

上の2冊で会計について基本的な知識を得たら、次は「ファイナンス」を学ぶタイミングです。その一冊目としておすすめできるのが本書です。

会計は、会社で起こった「お金の出し入れ」をしっかり記録し「どれだけお金があるか」・「どれだけ使ったか」を明確にする作業でした。

一方、ファイナンスは、会計で記録された数字をもとに「これからどうお金を使うか」を考えることです。将来の投資や資金の使い道、借り入れの計画などを考え、会社が成長していくためにどうすれば良いかを戦略的に決めていきます。

また、将来的には経営の中枢を目指している方は、「銀行・株主からお金を調達する」という経験もすることになります。その時、投資家や銀行は「企業の価値」を測っていますので、その測定について学ぶ必要があります。

「ファイナンス」の内容は多岐に渡りますが、本書では経営者の目線だけではなく、投資家など「経営状況」を知りたい人の視点も持つことができます。もちろん、自分が株式投資を行う際の基本書にもなりうるでしょう。

『稲盛和夫の実学』

著者:稲盛和夫

- 会計や財務の知識と、経営の繋がりについて知りたい

- 経理の部署にいて、将来のキャリアを考えている

本書は、より経営の視点に立った会計本です。京セラや第二電電(後のKDDI)を作った稲盛和夫が自身の経営経験をもとに、会計が経営の中核であることを説き、彼なりの経営の方針を示した一冊です。

本書の特徴は、透明性の高い経営を実現するための「一対一対応の原則」など、経営のモラルと実践を結びつける視点があることです。

反面、彼個人の信条が強すぎると評価されることもあります。また会計の基本的な解説については分量が少ないため、他の本で補足が必要です。

しかし、本書は「会計の知識を経営に生かした実例」として今でも価値があります。「会計の基礎知識は持つことができたが、それを経営にどう生かすのか」と疑問を持つ段階になれば、一度は繙いてほしい本です。

成果につながる読み方のポイント3つ

ビジネス書を漫然と読んでも、成果は上がるのか疑問に思われるかもしれません。

以下では、ビジネス書をただ読むだけでなく、成果につなげるための読み方のポイントを紹介します。

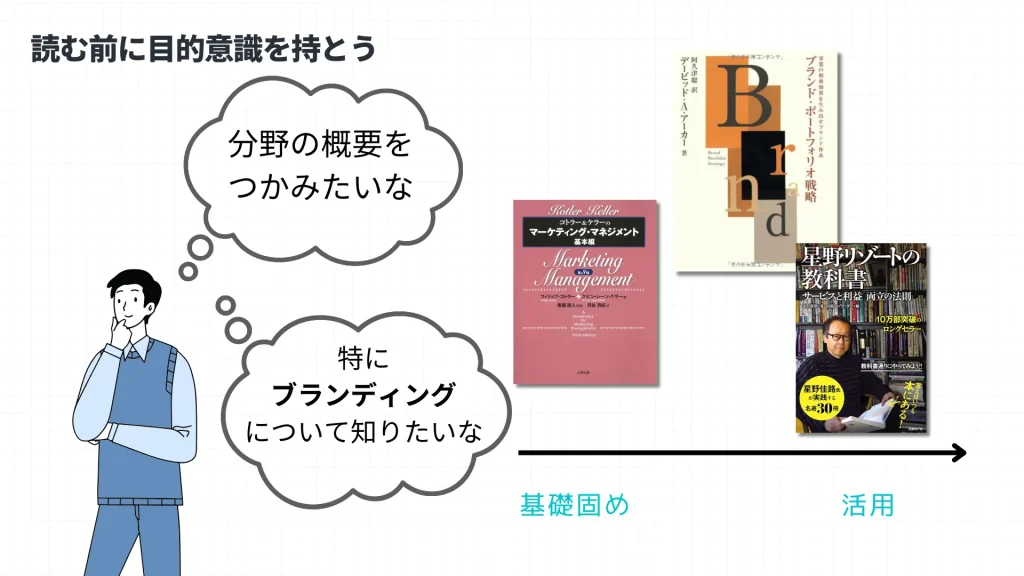

①目的意識を持って読む

ビジネス書を読むときに最も大切なのは、なぜ読むのかという目的意識をはっきりさせることです。

例えば、基礎を固めたいのか、基礎を応用する仕方を知りたいのかによって、焦点を当てるポイントが変わってきます。また、分野の全体像がわかればよいのか、興味のあるテーマがすでにあるのかも人によって異なるでしょう。

自分の抱える課題や目標を意識することで、読書中に「これは使える」「ここは今の自分に必要」という形で、注目すべき場所がわかるようになります。

明確な目的を設定しておけば、読んだ後にどのように行動するかも自然とイメージしやすくなります。結果として、ビジネス書に記載されたノウハウやアイデアを素早く実務に反映できるようになるでしょう。

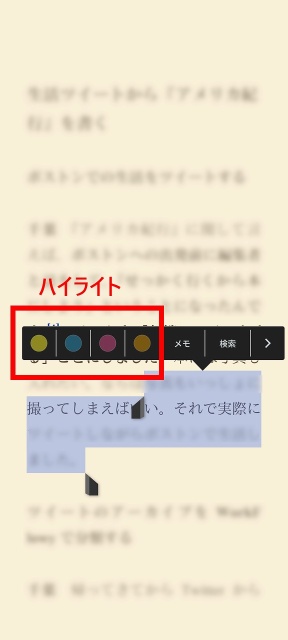

②気になった箇所をマークする・メモをとる

読んでいて気になった箇所は、蛍光ペンや付箋などを使って積極的にマークしましょう。後から見返すときに、どの部分が重要だったかを一目で確認できるため、復習の時間を大幅に短縮できます。

電子書籍アプリには、マーカーを引くと同時に、あとでその部分に戻れる「ハイライト機能」があるので、活用しましょう。

また、マークするだけでなく適宜メモを取ることも有効です。

重要な部分を要約してまとめておけば、本の内容をいつでも素早く思い返すことができます。

メモを取る際は筆者の意見だけでなく、自分が疑問に思った点や、実際に経験していた例などを書き加えてみるのもよいでしょう。読書の中で疑問が解消されたかチェックできるので、自分にとってその本が役立ったか評価できます。

マークしたりメモをとったりすることで、効率的で、後に活かせる読書になります。難しい本を読むときは特に意識してみてください。

③アウトプットする

ビジネス書を読んで知ったことは、他の人に話をしたり実践につなげたりすると理解度が上がります。

たとえば、同僚や上司との雑談の中で読んだ内容を手短に話してみると、自分の理解度を客観的に確認できます。

読書の際に自らのキャリアや組織について具体的なアイデアが浮かんだなら、メモ書きを作ってみるだけでもよいでしょう。面談やミーティングで話せるときが来るかもしれません。

また、マーケティングや会計の本を読んで興味を持ったなら、該当資格の取得に挑戦するのもよいでしょう。

実践の仕方は多様にあります。読書した記憶がまだ鮮明なうちに、自分なりのアウトプットをしてみてください。

忙しい社会人が読書時間を確保する方法3つ

社会人になると、日々の業務やプライベートの予定に追われて、読書時間を確保するのが難しく感じる人も多いでしょう。以下ではビジネス書の読書のために、読書時間を確保する3つのテクニックを紹介します。

1. 通勤時間を活用する

電車やバス通勤の時間を読書にあてると、毎日少しずつ確実にページを進めることができます。

特に、座席に座れる場合は紙の本やタブレットでじっくりと読むのに最適です。立ちながらでも、スマートフォンの電子書籍アプリ、オーディオブックなど方法はあります。

たった朝10分の読書でも、平日5日間続ければ50分になります。読むのが早い人であれば、それだけで50ページは読めてしまうでしょう。

通勤時間の読書を習慣化するのは、社会人が本を読む定番の方法といえます。

2. オーディオブックや電子書籍を活用する

オーディオブックは、料理、運動、車の運転などの時間が長い人には特におすすめです。音声で本を読み上げてくれるため、手や目がふさがっているシーンでも読書を進められます。

また、電子書籍アプリをスマートフォンやタブレットに入れておけば、場所を選ばずいつでも気軽に読書できます。電子書籍は紙の本より持ち運びが楽で、保管のコストも節約できます。

最近はビジネス書の電子書籍配信も増えているため、ますます利用しやすくなるでしょう。

▼こちらの記事で、電子書籍の各サービスを紹介しています。

忙しい現代人にとって、電子データを使った読書法はとても便利です。自分に合ったスタイルを見つけて、効率よく読書を続けましょう。

3. スキマ時間に読書を取り入れる

ちょっとした待ち時間や休憩時間に本を開くだけでも、1日の合計読書量は増えます。たとえば、予約の待ち時間や会議の開始前、昼食の後、寝る前など、普段は何気なく過ごしている数分を読書に活用してみてください。

隙間時間に読書を始めるには、そのための準備が必要です。読んでいる本や付箋をつねに鞄に入れておく、スマートフォンやタブレットの電子書籍アプリを起動しやすい配置にしておくなど、小さな工夫が読書量を増やすコツになります。

スキマ時間を使ってインプットを続けることで、時間を有効に使うことができるだけでなく、必然的に本の内容を思い出すことが増え、内容を覚えやすくなるでしょう。

まとめ・総括

本記事では、30代の社会人におすすめのビジネス書30点をご紹介しました。

読みとおすのが大変な本が多いですが、どれか1冊読むだけでも大きな学びになるはずです。

古典に学び、不確実な世界でも落ち着いて渡り歩けるビジネスマンを目指していきましょう。

注

(1) 橋本 寿哉「中世後期イタリアにおける商業組織の発達と複式簿記の生成 : 会計史研究と経営史研究の接点を探って」 所収:『経済研究』 = Daito Bunka economic review / 大東文化大学経済研究所編集委員会 編 (28) 1-12, 2015年3月。https://www.daito.ac.jp/research/laboratory/economics/publication/laboratory/file/economic_review2014_hashimoto.pdf

古書店三月兎之杜では、各分野のビジネス書買取を受け付けております。宅配、出張、店頭の3つの方法から、お客様のご都合に合わせてお選びいただけます。

不要になった本を整理する際は、ぜひ当店にご相談ください。

古書店三月兎之杜のビジネス書買取ページ